マングローブの炭素はどこへ? ―数百年の時を経た湿地から海洋への炭素輸送―

- ヘッドライン

- 記者発表

国立大学法人東京大学

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所

発表のポイント

◆マングローブは土壌に有機物を豊富に貯留する「ブルーカーボン生態系」として知られています。近年では、土壌中の有機物が分解された後に、溶存無機炭素として海洋に輸送される炭素の役割に注目が集まっています。

◆放射性炭素を用いた解析により、マングローブ湿地から海洋に流出した溶存無機炭素が平均で数百年前にマングローブが生産した有機物に由来することが明らかになりました。

◆気候変動緩和の観点からは、マングローブ湿地に数十から数百年間、有機物として隔離された炭素が、溶存無機炭素として海洋に取り込まれ、長期にわたって貯留されるプロセスの評価も重要です。放射性炭素を用いることで、ブルーカーボン生態系における炭素の長期的な移動を評価できる可能性があり、新たな研究手法として期待されます。

研究対象となった石垣島吹通川マングローブ林

概要

東京大学大学院新領域創成科学研究科の佐々木淳教授、中村航大学院生(研究当時)、Phyo Thet Naing大学院生(研究当時)、同大学大気海洋研究所の横山祐典教授、宮島利宏助教、宮入陽介特任助教、土屋考人大学院生(研究当時)、港湾空港技術研究所の桑江朝比呂領域長、渡辺謙太主任研究官らによる研究グループは、放射性炭素(注1)をトレーサとして用いることで、インド太平洋地域のマングローブ分布の北限域に位置する石垣島の吹通川マングローブ林において、湿地から海洋に流出した溶存無機炭素(注2)が、平均で数百年前にマングローブが生産した有機物を起源とすることを明らかにしました。本研究では、これまで物質循環の終着点だと考えられてきたマングローブ土壌へ貯留(注3)された有機物が、数百年の時を経て再び生物圏に流出していることを、複数のモデル計算を通じて世界で初めて実証しました。放射性炭素を用いることで、ブルーカーボン生態系(注4)における炭素の長期的な移動を評価できる可能性があり、新たな研究手法として期待されます。

発表内容

本研究チームは、放射性炭素をトレーサとして用いることにより、インド太平洋地域におけるマングローブ分布の北限域に位置する石垣島吹通川のマングローブ林において、湿地から海洋へ流出する溶存無機炭素が、平均して数百年前にマングローブが生産した有機物に由来することを明らかにしました。

マングローブは、大気中のCO2を吸収し、有機物として土壌に長期間貯留する「ブルーカーボン」生態系としての役割が広く知られています。一方で、潮汐の影響により冠水と乾燥を繰り返すマングローブ湿地からは、下げ潮時に多くの炭素が海洋に流出することも報告されています。近年の研究では、マングローブ湿地に隔離(注5)された有機物が分解された場合でも、重炭酸イオンを中心とする溶存無機炭素として海洋へ輸送された炭素は、長期間にわたり貯留される可能性が指摘されています。こうした溶存無機炭素は、これまで見過ごされてきたマングローブの気候変動緩和機能の一部であると考えられます。しかしながら、マングローブが光合成により大気中のCO2を吸収して生産した有機物が、湿地内で微生物により分解され、溶存無機炭素として海洋に流出するまでの時間については、これまで明らかになっていませんでした。

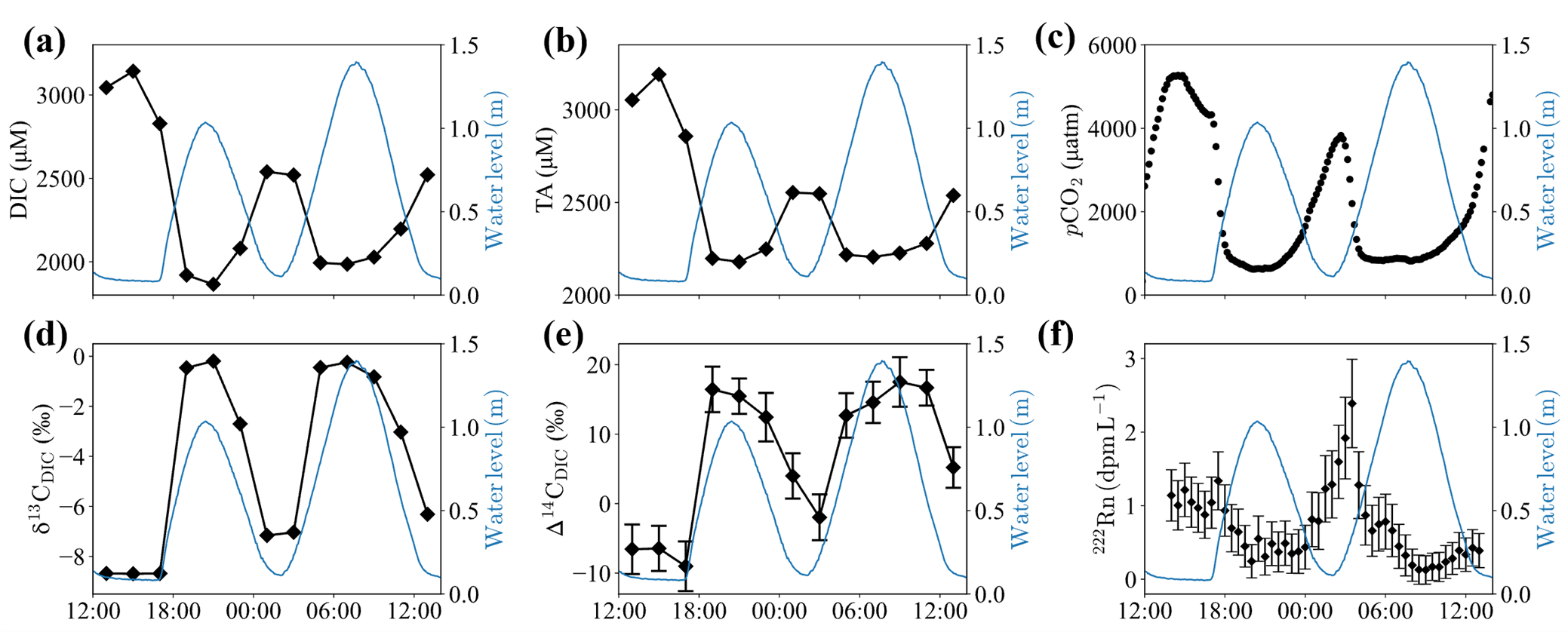

本研究では、マングローブが群落を形成する吹通川において24時間の連続採水を実施し、溶存無機炭素の濃度および炭素の同位体比の分析を行いました(図1)。その結果、湿地における有機物分解の影響を受けて溶存無機炭素濃度が上昇する時間帯に、放射性炭素同位体比が逆に低下することを確認しました。さらに、複数の物質収支モデルを用い、湿地内部で生産された溶存無機炭素の放射性炭素同位体比を計算することで、その起源が平均で数百年前にマングローブが生産した古い有機物であることを明らかにしました。

図1:吹通川における24時間の水質変動(原論文より引用)

(a)溶存無機炭素、(b)全アルカリ度、(c)水中CO2分圧、(d)溶存無機炭素の安定炭素同位体比、(e)溶存無機炭素の放射性炭素同位体比、(f)ラドンの時系列変化。グラフ内青線は水位変化を意味する。

マングローブ沼地から海洋へ水が流れる下げ潮時に(a)溶存無機炭素濃度が増加し、(e)放射性炭素同位体比が減少する様子が確認されます。

現在、マングローブ湿地における有機物の貯留量の評価には、数十年から百年程度の時間スケールを対象とした鉛やセシウムといった放射性同位体が一般的に用いられています。しかし本研究成果は、鉛やセシウムを用いて貯留されたと評価されていた有機物が分解され、溶存無機炭素として海洋に流出している可能性を示しています。マングローブが果たす気候変動緩和機能をより正確に把握するためには、湿地から流出した炭素がその後どのように海洋に貯留されるのかを評価することも重要です。放射性炭素を用いることで、ブルーカーボン生態系における炭素の長期的な移動を評価できる可能性があり、新たな研究手法として期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院新領域創成科学研究科 社会文化環境学専攻

佐々木 淳 教授

中村 航 研究当時:博士課程

現:東京大学大気海洋研究所 特任研究員

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 会計年度任用職員

Phyo Thet Naing(ピョー テット ナイン) 研究当時:修士課程

大気海洋研究所

海洋地球システム研究系

横山 祐典 系長・教授

兼:大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授

宮島 利宏 助教

共同利用・共同研究推進センター

宮入 陽介 特任助教

海洋生命システム研究系

土屋 考人 研究当時:博士課程

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所

沿岸環境研究領域

桑江 朝比呂 領域長

渡辺 謙太 主任研究官

論文情報

雑誌名:Limnology and Oceanography

題 名:Radiocarbon analysis reveals decomposition of old soil organic carbon into dissolved inorganic carbon in a subtropical mangrove ecosystem

著者名:Wataru Nakamura*, Kojin Tsuchiya, Kenta Watanabe, Toshihiro Miyajima, Yosuke Miyairi, Yusuke Yokoyama, Phyo Thet Naing, Tomohiro Kuwae, Jun Sasaki

DOI: 10.1002/lno.70060

URL: https://doi.org/10.1002/lno.70060

研究助成

本研究は、科研費「マングローブ林内のブルーカーボン生態系モデルの構築と長期的な炭素隔離量の評価(課題番号:21J23067)」、東京大学大学院新領域創成科学研究科 挑戦的新領域博士研究助成(課題番号:C2202)、東京大学大気海洋研究所陸上共同研究(JURCAOSKAV22-61)、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20224M01)、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)グラント番号:JPMJCR23J6の支援により実施されました。

用語解説

(注1)放射性炭素

炭素には12C、13C、14Cの3つの同位体があり、このうち14Cが放射性の同位体です。14Cの半減期を利用することで、年代測定が可能になります。

(注2)溶存無機炭素

水中にはCO2の他にも重炭酸イオン(HCO3-)や炭酸イオン(CO32-)として無機炭素が存在します。これら3つを合わせたものが溶存無機炭素です。

(注3)貯留

光合成などによって隔離された炭素のうち、気候変動対策上重要とされる百年から千年のスケールで生物圏に再び戻らないと考えられる部分を指します。

(注4)ブルーカーボン生態系

マングローブや海草藻場など、大気中のCO2を吸収し、有機物として土壌・堆積物・海洋中に長期間隔離する沿岸生態系です。

(注5)隔離

光合成などによって大気中のCO2から切り離された炭素の総量を指します。このうち、長期間にわたり大気に戻らないものが貯留と定義されます。