緑のアメーバから見えてきた光共生の適応的意義と多様性―淡水池からサンゴ礁まで、光共生成立の普遍的な仕組みの理解に貢献―

- ヘッドライン

- 記者発表

東京大学

発表のポイント

◆細胞内に緑藻類を共生させるユニークな「光共生」アメーバを用いて、人為的にアメーバの白化現象を引き起こして非共生状態にすることや、藻類との再共生を誘導する系を確立しました。

◆この共生操作系を利用することで、飢餓状態において藻類を細胞内に持つことが本種アメーバの生存に有利に働くことや、本種の細胞内には共生能力の異なる2種類の藻類が共生していたことなどを初めて見出しました。

◆本種のアメーバの「光共生」現象が報告されてから約150年の間不明であったその適応的意義や共生藻類の多様性が今回初めて明らかにされたことで、光共生の普遍的な仕組みの理解が進むことが期待されます。

緑藻を細胞内に共生させた「光共生」アメーバ

発表概要

東京大学大学院新領域創成科学研究科の丸山真一朗准教授、国立遺伝学研究所遺伝形質研究系の宮城島進也教授、神戸大学内海域環境教育研究センターの大沼亮講師らによる研究グループは、長く謎とされてきたアメーバにおける光共生の適応的な意義と共生藻類の隠れた多様性を明らかにしました。

今回、細胞内に緑藻類を共生させる光共生を行うアメーバから人為的に藻類を取り除き非共生状態(白化状態)を誘導する手法を開発しました(図1)。白化状態と共生状態の比較から、藻類細胞と共生することで飢餓条件下での宿主アメーバの生存率が高まることが明らかになりました。また、本種アメーバの細胞内には共生能力の異なる2タイプのクロレラ類緑藻が共生し得ることも示しました。本研究成果により、サンゴと褐虫藻のようなモデル共生系(注1)に加え、自然界での光共生の真の多様性が明らかになり、光共生の普遍的な仕組みの理解が進むことが期待されます。

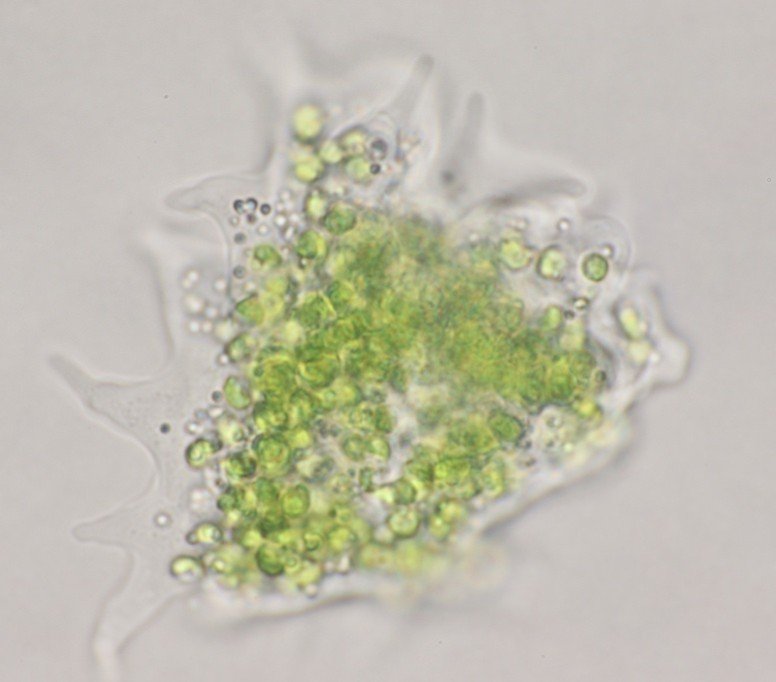

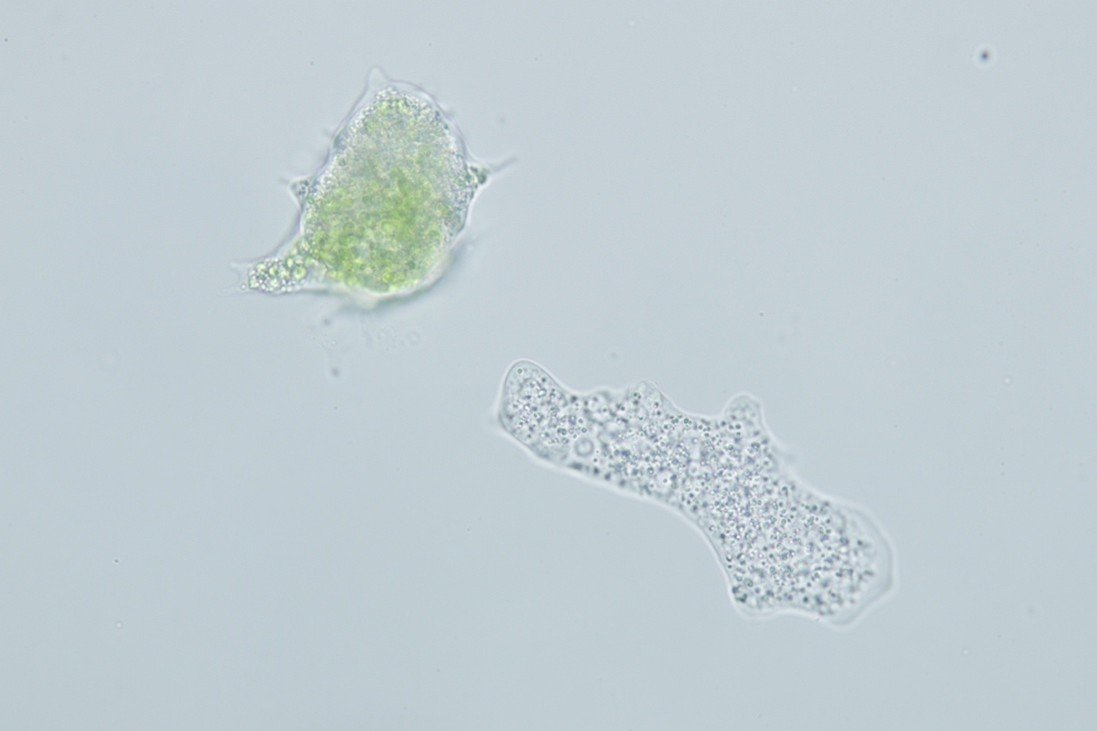

図1:共生藻類(クロレラ)を共生させているアメーバ(左上)と人為的に共生藻類を取り除いたアメーバ(右下)

発表内容

光合成をしない生物が微細藻類を細胞の中に共生させる光共生という現象は多種多様な生物系統でこれまで確認されてきました。光共生研究がこれまで比較的進んでいたサンゴやイソギンチャクが属する刺胞動物の仲間は細胞内に渦鞭毛藻類(注2)や緑藻類(注3)などを、ミドリゾウリムシなどが属する繊毛虫は緑藻類を共生させます。これらの生物では共生藻類が細胞内にいない「白化」状態を人為的に誘導することができ、共生している状態としていない状態の比較解析が行われてきました。多くのアメーバ状生物を含む「アメーボゾア」という大きな真核生物グループ内でも数種で光共生が報告されていましたが、「白化」状態の誘導などの細胞操作技術が確立されていなかったことから、その適応的意義や細胞生物学的な仕組みの理解はほとんど進んでいませんでした。

今回、本研究グループは共生藻類であるクロレラ類緑藻と、その宿主アメーバであるMayorella viridis(マヨレラ・ビリディス、注4)との光共生系を用いて、光共生アメーバの細胞内から共生藻類を除去する人為白化系を確立することに世界で初めて成功しました。白化状態の細胞は、餌生物を十分に供給することによって、共生状態と遜色なく生存・増殖ができることが示されました。また、共生状態と白化状態の比較実験から、共生藻類を細胞内に保持することが、飢餓環境におけるアメーバの生存能力を向上させていることが明らかになりました(図2A)。さらに本研究グループは白化状態のアメーバ細胞に微細藻類を再び取り込ませる共生操作技術と、微細藻類の種類ごとに共生能力を評価する系を作出しました。こうした共生能力の解析と遺伝子情報を利用した系統解析から、本種アメーバには共生能力の異なる系統的に離れた2種類のクロレラ類緑藻が共生していたことも明らかになりました(図2B)。

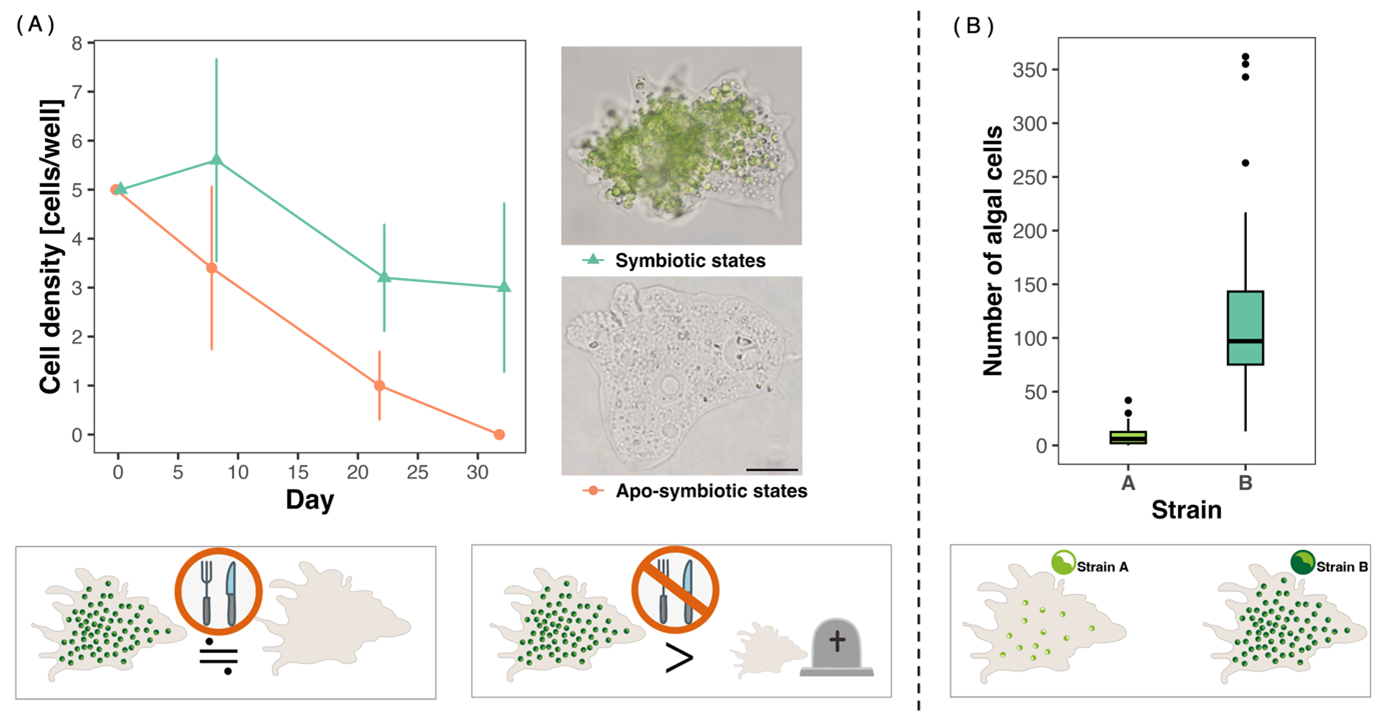

図2:本研究の概要

(A)飢餓状態におけるアメーバの増殖曲線。クロレラと共生することによって飢餓時の生存率が上昇した。

(B)白化状態のアメーバを用いたクロレラの再共生実験。クロレラ株によって共生能力が異なった。

光共生の進化学的な意義や多様性は盛んに研究されており、今回の研究は、光共生を行うことが生存に有利になり得る環境条件や、共生藻類との柔軟なパートナーシップが多様性を生み出す仕組みに関して、新たな知見を提供するものです。

本研究で開発された白化手法や共生能力の評価手法は、サンゴと褐虫藻のようなモデル共生系に加え、自然界での光共生の真の多様性を明らかにする上で重要な基盤技術となります。これにより光共生全体の普遍的な仕組みの理解が進むことが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院新領域創成科学研究科

丸山 真一朗 准教授

山岸 大祐 博士課程

松永 幸大 教授

神戸大学内海域環境教育研究センター

大沼 亮 講師

国立遺伝学研究所遺伝形質研究系

宮城島 進也 教授

論文情報

雑誌名:The Journal of Eukaryotic Microbiology

題 名:Algal Symbiont Diversity and Host Fitness Variation in Amoebozoan Photosymbiosis

著者名:Daisuke Yamagish, Ryo Onuma,Sachihiro Matsunaga, Shin-ya Miyagishima*, Shinichiro Maruyama*

DOI: https://doi.org/10.1111/jeu.70008

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeu.70008

研究助成

本研究は、科研費(課題番号:24KJ0740、22H05668、24H01462、23H04962、22H02697、23K23960)、JST CREST(課題番号:JPMJCR20S6)、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2108)の支援により実施されました。

用語解説

(注1)モデル共生系

自然界に数多く見られる共生現象の中で、実験をしやすい特徴を持ち、研究によく用いられる共生関係(共生体と宿主生物との組み合わせ)のことを指す。

(注2)渦鞭毛藻類

微細藻類(単細胞性の藻類)の1グループ。海洋性の渦鞭毛藻類の一部は刺胞動物などと共生関係を結んでいることが知られている。

(注3)緑藻類

微細藻類の1グループ。多くの淡水性の真核生物が緑藻類の一部と共生関係を結んでいることが知られている。

(注4)Mayorella viridis(マヨレラ・ビリディス)

単細胞性のアメーバで、Leidyにより1874年に新種として記載された。淡水の湿原や池などに生育し、緑藻類を細胞内に共生させる珍しい特徴を持つアメーバ状生物で、アメーボゾアと呼ばれる生物系統群に属する。

関連研究室