岡本 敏宏(東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻 准教授)

石井 宏幸(筑波大学数理物質系 助教)

超スマート社会の実現のための次世代半導体分子システムの開発に成功

- ニュース

- 研究成果

- 記者発表

発表のポイント

◆有機半導体の電荷移動度の低下を抑制するための分子システムを提案。

◆世界最高レベルの電荷移動度と高安定性を同時に実現。

◆プリンテッド・フレキシブルデバイスの実用化を加速。

発表概要

東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻の岡本敏宏准教授、筑波大学数理物質系の石井宏幸助教は、次世代電子材料として期待されている有機半導体材料の新しい分子システムの開発に成功しました。

有機半導体材料は、弱い分子間力によって分子集合体を形成しているため、機械的に柔軟で、印刷による簡便な方法で作製することができる利点があります。一方で、弱い力で集合しているため、固体中であっても、室温のエネルギーで分子が運動(分子間振動、注1)して、電荷の伝導が阻害されるため、電荷移動度(注2)が低くなることが問題となります。

研究グループでは、分子間振動を抑制するとともに、振動がおこっても伝導へ悪影響が出にくい分子システムを提案し、これまで前例のない有機半導体分子群の開発に成功しました。実験および理論計算による研究から、得られた分子群は大気中でも長期間分解することなく、また実際に分子間振動が抑制されるとともに振動の電荷伝導への影響も抑えられることを明らかにしました。さらに、印刷により得られた単結晶を用いたトランジスタで、現在用いられているアモルファスシリコンの電荷移動度よりも1桁以上高い、有機半導体として世界最高レベルの10 cm2/Vsを達成しました。

本分子システムは、有機半導体の電荷移動度のさらなる向上に貢献し、曲がるディスプレイや、印刷法による安価かつ低環境負荷の電子タグなどの開発を大いに加速し、来たる超スマート社会を構築する技術となることが期待されます。

本研究成果は、平成29年11月15日にドイツ科学誌(Wiley-VCH)「Advanced Science」のオンライン速報版で公開されました。

発表内容

<研究の背景と経緯>

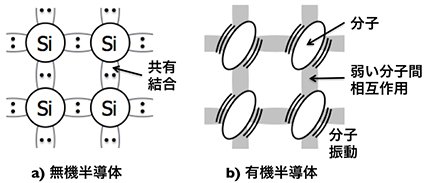

私たちの日常生活に欠かせない情報端末であるスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどに用いられている半導体は、シリコンを中心とした無機化合物からなる半導体(無機半導体)です。無機半導体は共有結合(注3)からなる固体であるため固く、デバイス作製に高温(約300?1000 °C)を必要とします(図1a)。一方で、機械的に柔軟で、印刷による簡便な方法で作製することができる有機化合物からなる半導体(有機半導体)は、生産コストと環境負荷が飛躍的に軽減され、次世代のプリンテッド・フレキシブルエレクトロニクス(注4)における鍵材料として大いに期待されています。このような有機半導体の特長は、有機半導体の構成単位であるパイ電子系分子(注5)が弱い分子間力によって自己組織化(注6)して分子集合体を形成していることに由来し(図1b)、強い共有結合で原子同士が結びついた無機半導体とは対照的です。しかし、有機半導体は弱い分子間力で集合しているため、固体中であっても室温のエネルギーで分子の運動(分子間振動)をおこし、常に分子同士の相対的な位置が変化するために分子間で電荷伝導しにくくなってしまいます。その結果、半導体性能の指標である電荷移動度が低くなることが問題です。最近の精力的な材料開発により、現在用いられているアモルファスシリコンよりも1桁以上高い10 cm2/Vs級の移動度を有する有機半導体が報告されるようになりましたが、有機半導体材料の電荷移動度のさらなる向上のためには、新しいコンセプトに基づく分子システムの開発が必要不可欠です。

<研究の内容>

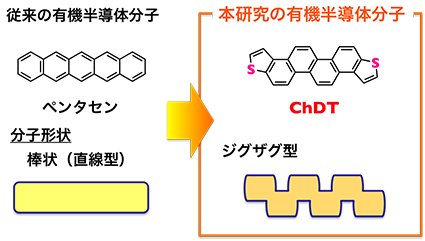

研究グループは、有機半導体固体内の分子間振動を抑制するとともに、その影響を低減することを指向した新たな分子システムを提案しました。ここで新たに設計したパイ電子系分子であるChDTは、分子間振動が起こっても電荷の通り道である分子軌道(注7)の重なり(トランスファー積分(注8)が変化しにくいこと、また、従来の棒状パイ電子系分子群から脱却したジグザグの「分子形状」を有するため、隣の分子と互いにくさびのように働き、分子間振動を抑制できます(図2)。

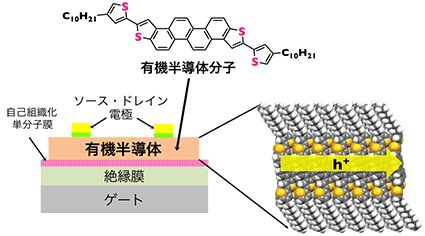

ChDTはこれまで報告例がなかったため、まず、新たに合成法の開発に取り組み、既存の出発原料から容易にChDT分子群を得ることができました。得られたChDT分子群は、大気中で長期間分解しない化学的安定性と、従来の棒状分子群では実現できなかった高温までの結晶安定性を達成することできました。さらに、安価な印刷プロセスで製膜することができ、期待通り世界最高レベルの10 cm2/Vsの電荷移動度を達成しました(図3)。このように、有機半導体で不可避である分子間振動に着目し、その抑制と影響低減を指向した新しい分子システムに基づいて、実用に耐えうる世界最高レベルの有機半導体材料であるChDT誘導体群を開発しました。

<今後の展開>

本研究において新たに提案した有機半導体分子システムは、有機半導体の電荷移動度のさらなる向上に貢献し、曲がるディスプレイや、印刷法による安価かつ低環境負荷の電子タグなどの開発が大いに加速することが期待されます。また、本研究成果は有機半導体を用いる有機エレクトロニクス分野に新しい潮流を起こし、新たな有機半導体材料の開発を飛躍的に進展させることが期待できます。

尚、本成果は、以下の事業・研究領域・研究課題によって得られました。

戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)

研究領域 「分子技術と新機能創出」

(研究総括:加藤 隆史 東京大学 大学院工学系研究科 教授)

研究課題 「革新的有機半導体分子システムの創出」

研究者 岡本 敏宏(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 准教授)

研究期間 平成25年10月~平成29年3月

発表雑誌

雑誌名:「Advanced Science (Wiley VCH)」(2017年11月15日付)

論文タイトル:“Zigzag-Elongated Fused π-Electronic Core: A Molecular Design Strategy To Maximize Charge Carrier Mobility”

著者:Akito Yamamoto, Yoshinori Murata, Chikahiko Mitsui, Hiroyuki Ishii,* Masakazu Yamagishi, Masafumi Yano, Hiroyasu Sato, Akihito Yamano, Jun Takeya, Toshihiro Okamoto*

DOI番号:10.1002/advs.201700317

アブストラクトURL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201700317/full

問い合わせ先

東京大学大学院新領域創成科学研究科

准教授 岡本 敏宏(おかもと としひろ)

TEL: 04-7136-3765

E-mail: tokamotoi edu.k.u-tokyo.ac.jp

edu.k.u-tokyo.ac.jp

用語解説

(注1)分子間振動

弱い分子間力で集合して固体を形成している有機分子は、室温のエネルギーでも、固体中の分子の相対的な位置が常に変化している。高温でより振動できるようになった状態が液晶状態、さらに自由に振動できる状態が液体状態に対応する。

(注2)電荷移動度

電荷1個あたりの伝導率であり、半導体中での電荷の移動しやすさの指標となる。値が大きいほど伝導しやすいことを意味する。易動度と表記される場合もある。

(注3)共有結合

原子間で電子を共有して形成する結合。分子間力による結合と比べると、二桁程度強い結合。

(注4)プリンテッド・フレキシブルエレクトロニクス

プラスチックのような機械的に柔軟な電子機器をインクジェットプリンタや判子のような印刷プロセスによって作製する技術はプリンテッド・フレキシブルエレクトロニクスとよばれる。これを実現する材料として、溶媒に溶け、固体が柔らかい有機半導体が注目されている。

(注5)パイ電子系分子

炭素原子による主骨格を有し、一重結合と二重結合が交互に連なった共役二重結合をもつ化合物。特に、ここで開発したChDTのような環状の共役二重結合を形成し芳香族性を有する化合物は芳香族化合物と呼ばれる。

(注6)自己組織化

有機化合物には、分子が決まった方向に整列し、規則正しく並んだ結晶が得られやすい性質がある。この分子が自発的に規則正しく並ぶ現象を自己組織化とよぶ。

(注7)分子軌道

分子内を運動する電子の空間分布を表す。有機半導体では、隣接する分子との分子軌道の重なりを介して電荷が伝導する。

(注8)トランスファー積分

電子がある分子から隣の分子へ移動するときの移動しやすさを表す。分子間の軌道の重なりの度合いを反映しており、数値が大きい方が隣の分子へ電子が移りやすいことを意味する。。