サンゴ共生藻類の進化の道筋 ―自由生活から共生生活へ:デンプンから紐解く分子進化メカニズム―

- ヘッドライン

- 記者発表

京都大学

東京大学大学院新領域創成科学研究科

概要

熱帯・亜熱帯海域のサンゴ礁は海洋生物の多様性を支える重要な生態系ですが、この生態系はサンゴの細胞内に共生する藻類である褐虫藻の共生によって支えられています。

京都大学大学院農学研究科 石井悠 特定研究員(学振RPD、兼東京大学大学院新領域創成科学研究科 客員連携研究員)、同大同研究科 神川龍馬 准教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科 丸山真一朗 准教授らの共同研究グループは、サンゴ礁の健全な維持に不可欠な共生藻類である褐虫藻(Symbiodiniaceae科藻類の総称)の遺伝子解析を通じて、共生生活への進化を駆動した遺伝的メカニズムの一端を解明しました。本研究では、特に「Symbiodinium(シンビオディニウム属)」に着目し、共生する種(共生種)と共生しない種(自由生活種)の比較ゲノム解析により、デンプン合成に関わる遺伝子に、共生種に有利となるような進化である「正の自然選択」が生じたことを示しました。さらに共生した時の条件を模した培養実験により、共生種と自由生活種のデンプン蓄積パターンに顕著な違いがあることを明らかにしました。この発見は、サンゴと共生藻類における共生関係成立・維持の分子機構を理解する上で重要な知見であり、地球温暖化によるサンゴ礁の危機に対する新たなアプローチを提供する可能性を秘めています。

本研究成果は、2025年7月2日に、国際学術誌「Genome Biology and Evolution」にオンライン掲載されました。

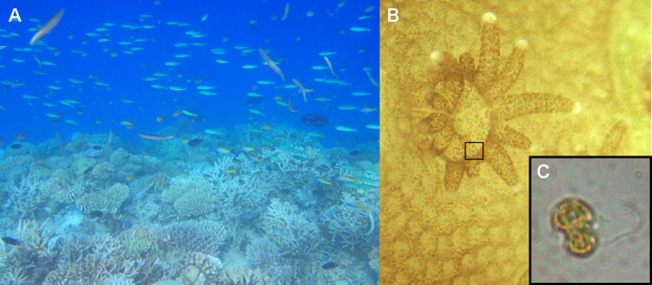

A)熱帯のサンゴ礁の海 多様な生物が暮らす(B)サンゴの顕微鏡観察画像 ポリプという花のような構造が見える(C)Bの四角内の茶色い点に見える褐虫藻の顕微鏡観察画像(撮影:石井悠)

1.背景

サンゴ礁は、地球上で最も生物多様性の高い生態系の一つであり、その繁栄はサンゴの体内に共生*1する単細胞藻類である褐虫藻*2に大きく依存しています。褐虫藻は光合成を行うことで貧栄養な海洋においてサンゴ礁の生態系を支えており、光合成産物である糖などの90%以上をサンゴに供給するという試算もあります。サンゴと褐虫藻の共生というと、褐虫藻が光合成産物をサンゴに渡す代わりにサンゴから安全なすみかを受け取るという「相利共生」のイメージが強いですが、実は褐虫藻は共生の際にサンゴ体内で海の中よりも酸性に偏っており(低pH)、褐虫藻にとってサンゴ体内は生きていくのに厳しい環境であるとも考えられます。そのため、褐虫藻が共生をするにはサンゴ体内の環境に合わせて生活できるように進化してきた可能性があり、その進化メカニズムを解明することでサンゴ礁の成立・維持の機構が明らかになるとともに、サンゴ礁の保全につながることが期待されます。

地球の長い歴史の中で、サンゴの多様化は今から約2億4千万年前から始まったのに対し、褐虫藻の多様化はそこから8千万年ほど後の約1億6千万年前から始まったとされており、褐虫藻の多様化にサンゴとの共生による相互作用が関連していると考えられています。結果的に、共生するものや共生しないものなど、様々なライフスタイルが褐虫藻の多様化の過程で生じました。このような異なるライフスタイルは、異なる棲息環境に合わせて進化してきた褐虫藻の歴史を物語っており、その際に受けた自然選択の痕跡がゲノム上に刻まれているのではないかと予想されました。そこで本研究は、共生藻類がどのようにして共生生活をするように進化してきたのか、ゲノム上に残された痕跡を探ることでその分子メカニズムを解明することを目指しました。

2.研究手法・成果

本研究では、Symbiodinium属*3の共生種5株と自由生活種2株の計7株のゲノムに存在する全コーディング配列(CDS)*4の比較解析を行いました。これにより、自由生活から共生生活へと移行する過程で、共生生活を営むことにおいて有利となる「正の自然選択*5」を受けた遺伝子を探索しました。主な研究手法と成果は以下の通りです。

- 比較ゲノム解析による正の自然選択を受けた遺伝子の特定: 7株のSymbiodinium属のCDSデータを比較し、進化の過程で特に共生生活への進化に関連する遺伝子候補を特定しました。その結果、35個のタンパク質コード遺伝子が「正の自然選択」を受けた可能性があることが明らかになりました。

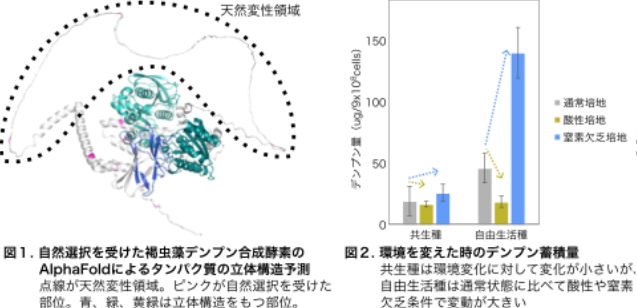

- デンプン合成遺伝子の重要性: 特定された遺伝子群に、特にデンプン*6合成に関わる遺伝子(図1)が含まれていることを発見しました。これは、褐虫藻が光合成産物である糖を効率的に生産・貯蔵し、場合によっては宿主へ供給するメカニズムの進化において、デンプン代謝が重要な役割を担っている可能性を示唆しています。

- 表現型と遺伝的背景の関連付け: 自由生活種と共生生活種の間で、環境に応答して蓄積するデンプン量の変化に顕著な違いがあることを実験的に確認しました(図2)。これは、遺伝子レベルの進化が、実際の生物の生理機能に直接的な影響を与えていることを示唆すると同時に、共生した際の褐虫藻の光合成産物の産生・貯蔵・サンゴへの輸送のバランスが共生の成立や維持に深く関わっている可能性を示しています。

3.波及効果、今後の予定

本研究の成果は、サンゴと共生藻類の共生関係の根幹をなす分子メカニズムを明らかにするものであり、以下の波及効果が期待されます。

- サンゴ礁生態系の理解深化: サンゴと褐虫藻の共生が崩壊する、いわゆる白化現象など、環境変動に対するサンゴ礁の脆弱性を理解し、その環境応答への戦略を考える上で、褐虫藻の代謝経路の進化に関する知見は不可欠です。

- 地球温暖化対策への応用: 今回特定された遺伝子が、将来的にサンゴ礁保全のための新たな技術開発につながる可能性があります。

- 共生研究への貢献: 他の共生系における進化的な環境応答メカニズムの解明にも応用できる、新たな研究のモデルケースとなる可能性があります。

今後は、特定されたデンプン合成関連遺伝子の詳細な機能解析を進めるとともに、これらの遺伝子がサンゴと共生藻類間の相互作用に具体的にどのように寄与しているのかを調べることが重要です。また、他の属の褐虫藻においても同様の解析を行うことで、褐虫藻全体の多様な生活戦略の全貌解明が期待されます。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、JSPS 科学研究費基盤研究(S)(21H05057)、JSPS 科学研究費基盤研究(B)(23K23960、25K02334)、JSPS 学術変革領域研究(A)(23H04962、24H01462)、JSPS 科学研究費挑戦的研究(萌芽)(24K21929)、JSPS 科学研究費若手研究(20K15871、24K18190)、JSPS 科学研究費特別研究員奨励費(23KJ2228)の支援を受けて行われました。また、本研究は、京都大学、東京大学、東北大学、宮城教育大学との共同研究として実施されました。

用語解説

*1共生: 異なる種類の生物が同所的に生活する現象。生物間の密接な相互作用があることも多い。

*2褐虫藻: サンゴやイソギンチャクなどの刺胞動物に共生する単細胞のSymbiodiniaceae科の渦鞭毛藻類の一群。光合成を行い、宿主にエネルギーを供給する。

*3Symbiodinium(シンビオディニウム属): 褐虫藻の中でも特に研究が進んでいる属の一つで、世界中に広く分布している。共生種と自由生活種の両方が含まれる。

*4コーディング配列(CDS: Coding Sequence): DNAのうち、タンパク質のアミノ酸配列をコードしている部分。

*5正の自然選択(Positive selection): 自然選択の一種で、特定の環境下で有利となる形質を持つ個体が多く子孫を残すことで、その形質に関連する遺伝子の頻度が増加する現象。本研究では、共生生活するのに有利な遺伝子が選択されたことを意味する。

*6デンプン: 植物が光合成によって作り出すグルコースを重合させた多糖類で、エネルギー貯蔵物質として機能する。

研究者のコメント

「サンゴと褐虫藻はなぜ共生するのか、ゲノムの痕跡を辿ることで過去に起きた進化の一端を明らかにすることができました。大昔に起きた変化によって引き起こされた進化が、現在でも引き継がれていることは本当に驚きです。美しいサンゴ礁を訪れた際には、是非長い地球の歴史にも思いを馳せてみて下さい。」(石井悠)

「共生の起源とは?そんな単純な問いから始まり、現実の海に潜る代わりにゲノム情報の海に潜り込んで、太古の昔の進化の痕跡を探り当てたような、宝探しのような研究でした。今回の研究で探検できたのはほんの一部、褐虫藻のゲノムにはまだまだ未踏の大海原が広がっていて、今から次の航海が楽しみです。」(丸山真一朗)

「人間同士でも共生し続けることは難しい。刺胞動物と藻類が共生している仕組みをそっくりそのまま真似すべきでないし真似しようとも思わないが、遠い関係にある彼らですら共生しているという事実を客観的にかつただただ真摯に受け止めたい。」(神川龍馬)

論文タイトルと著者

タイトル:Positive selection of a starch synthesis gene and phenotypic differentiation of starch accumulation in symbiotic and free-living coral symbiont dinoflagellate species(サンゴ共生性渦鞭毛藻におけるデンプン合成遺伝子の正の選択と、共生種および自由生活種間でのデンプン蓄積の表現型分化)

著 者:Yuu Ishii, Shunsuke Kanamori, Ryusaku Deguchi, Masakado Kawata, Shinichiro Maruyama, Takashi Yoshida, Ryoma Kamikawa

掲 載 誌:Genome Biology and Evolution

DOI:10.1093/gbe/evaf133