岩手県久慈市の琥珀から発見された恐竜時代のシリボソクロバチ類化石; 同一琥珀から6個体を確認

- ヘッドライン

- 記者発表

早稲田大学

久慈琥珀博物館

福井県立大学 恐竜学部

東京大学大学院新領域創成科学研究科

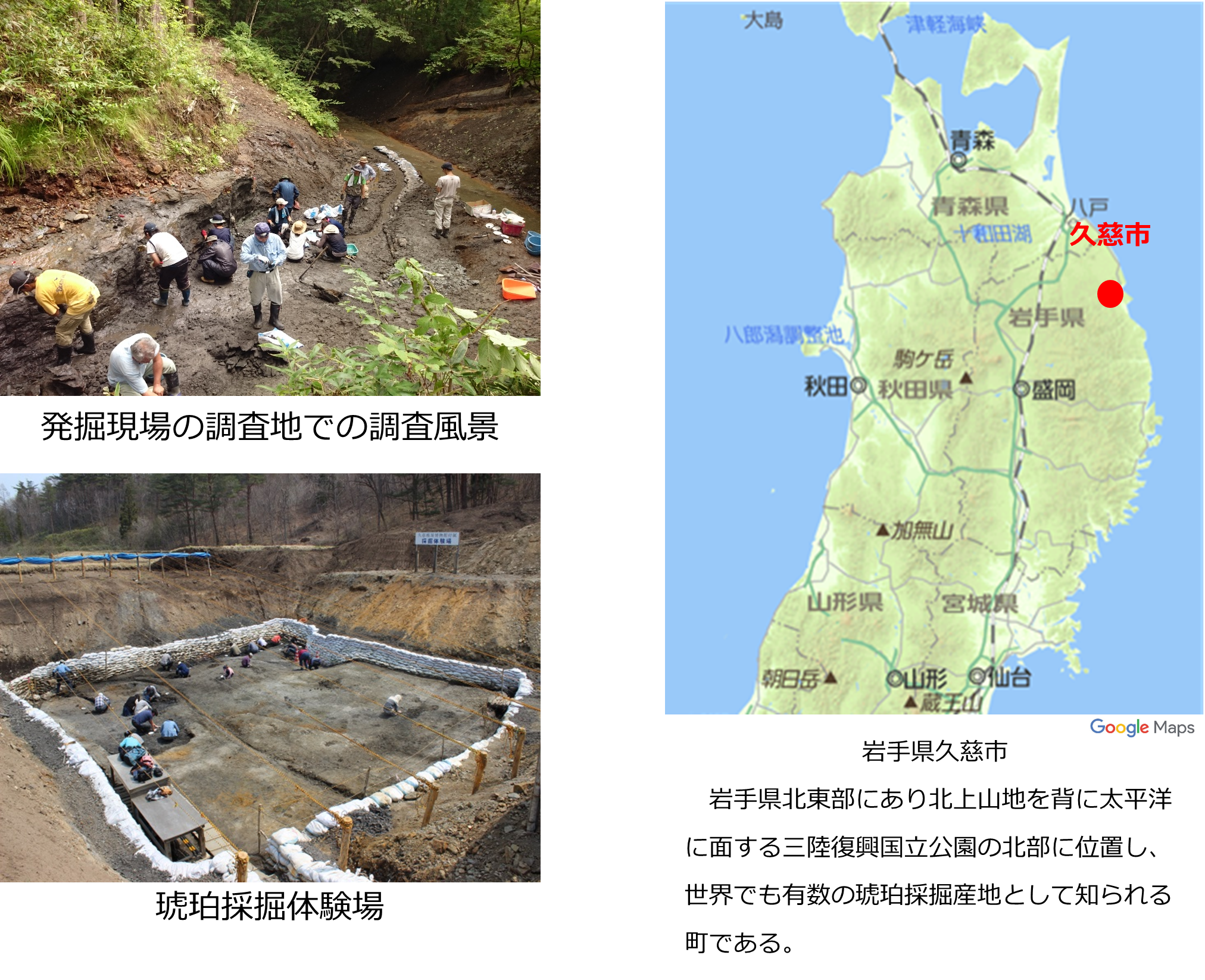

久慈琥珀博物館の琥珀採掘体験場および隣接する脊椎動物化石凝集層(ボーンベッド)からは今から約9000万年前の恐竜の歯化石や、カメ類やワニ類の骨格など30種類前後の脊椎動物化石が2024年6月現在で3000点以上も発見されており、日本の恐竜時代(中生代白亜紀)の生物相を解明するための重要な地域となっています。今回は、久慈市で発見された琥珀中のシリボソクロバチ類化石(寄生バチの一種)の最新の研究成果について詳細を発表いたします。恐竜時代のシリボソクロバチ類の化石の発見は日本初であり、新種の可能性があります。また1つの琥珀の中に6個体が含まれることは世界的にも異例な産状を示しています。

これまで、久慈市からは、200点を超える虫入り琥珀が確認されており、白亜紀昆虫類の多様性を解明するうえで重要な成果が期待されます。恐竜が生息していた中生代には多様なハチ類が生息しており、特に久慈の化石の時代である白亜紀には寄生バチが出現したことが知られています。久慈より古い後期三畳紀の山口県の地層からは世界最古級のハチ類(ナギナタハバチ科)が数多く発見されていますが、ハチ類のさまざまなグループが既に出現していた後期白亜紀の寄生バチの化石記録は少なく、日本でのシリボソクロバチ類は初の記録になります。

本研究の意義

今回のシリボソクロバチ類は1つの琥珀に複数個体が包埋される、世界的にも珍しい産状を示すことから、当時のシリボソクロバチ類の生態を理解するうえで重要な化石記録となります。

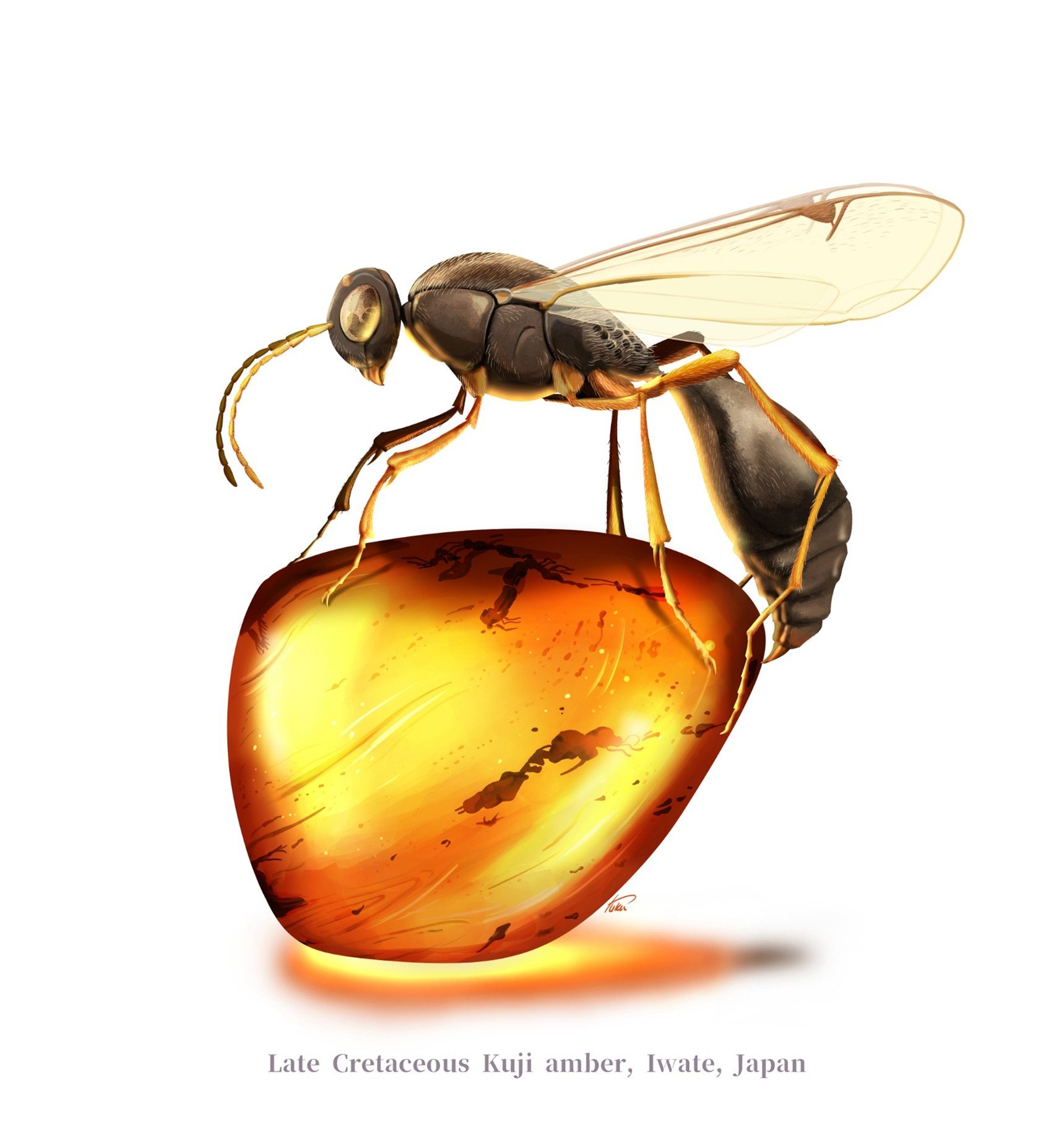

久慈の化石シリボソクロバチの復元画(ツク之助による)

化石が発見された場所と地層

今回の虫入り琥珀が発見された場所は、岩手県久慈市小久慈町にある久慈琥珀博物館が運営する琥珀採掘体験場と、当博物館が早稲田大学と共同で発掘調査を行っている場所から南に位置する堀内です(現在は採掘を中止)。この地域に分布する久慈層群玉川層(白亜紀後期;約9000万年前.火山灰の放射性年代測定による)では、2012年3月から平山廉教授らによる発掘調査が実施されてきました。これまでに竜脚類(大型植物食恐竜)、獣脚類(肉食恐竜)、カメ類、ワニ類、コリストデラ類、サメ類など30種類、3000点を超える脊椎動物化石が発見されています。

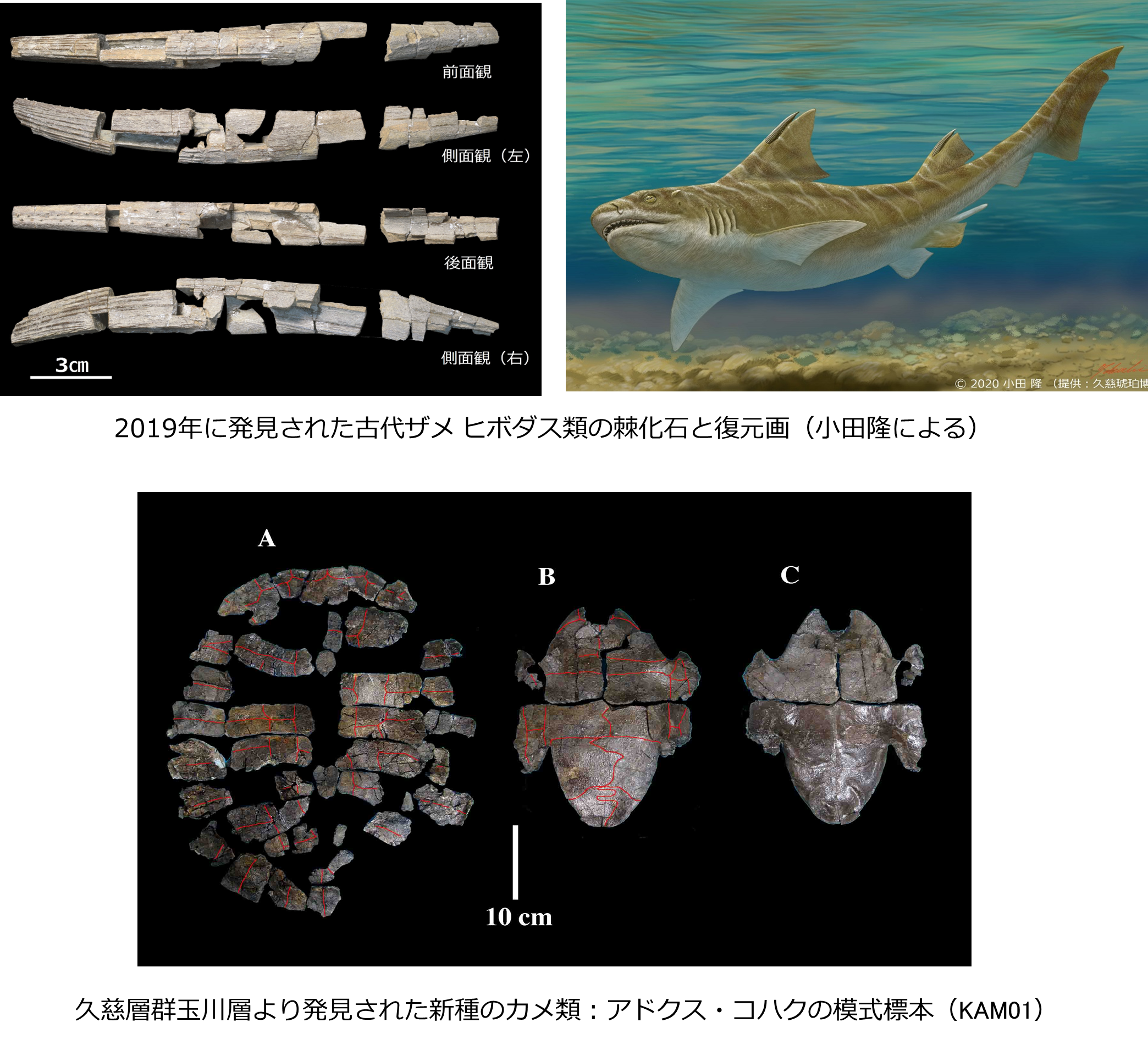

また、久慈琥珀博物館が運営する琥珀採掘体験場からは、新種として報告されたカメ類(アドクス・コハク)のほぼ完全な甲羅(2008年)をはじめとして、小型植物食恐竜(鳥盤類)の腰骨(2008年)、翼竜の翼の一部(中手骨:2010年)、肉食恐竜ティラノサウルス類の歯化石(2018年)、古代ザメ・ヒボダスの背棘(2019年)などの貴重な化石が発見されています。このように,久慈琥珀博物館の周辺は、恐竜時代の琥珀と化石が数多く共産する世界でも稀な地域です。

久慈層群玉川層から発見された主な脊椎動物化石

2010年7月 琥珀採掘体験場より翼竜類の化石を発見(2011年7月に記者発表)

2012年3月 早稲田大学による発掘調査地より大型植物食恐竜(竜脚類)の歯化石を発見

2015年3月 調査地より白亜紀後期ではアジア初となる「コリストデラ類」(絶滅した水生爬虫類)を日本古生物学会で発表、同年7月久慈市で記者発表

2016年3月 調査地より平山教授のゼミ生が岩手県初の肉食恐竜の歯化石を発見(同年3月に記者発表)

2018年6月 琥珀採掘体験場より高校生がティラノサウルス類の歯化石を発見(2019年4月に記者発表)

2019年5月 日本国内の後期白亜紀では初の古代ザメ ヒボダス類の棘化石を琥珀採掘体験場から一般の体験者が発見(2020年7月に記者発表)

2021年4月 カメ類の新種(アドクス・コハク)を記者発表

2022年7月 竜脚類の歯に残された微細な傷から植物食であることを記者発表

2023年3月 カメ類リンドホルメミス科の下顎を小学生が発見(同年7月に記者発表)

2024年7月 ワニ類の分類や歯に残された微細な傷に基づく食性について同年7月に記者発表

久慈産シリボソクロバチ類の分類の研究成果について

標本:KMA00039, 00126(久慈琥珀博物館所蔵)

化石産地:岩手県久慈市堀内

産出層準・時代:久慈層群玉川層(白亜紀後期:約9000万年前)

久慈産琥珀中のシリボソクロバチ類の発見と研究経緯について

2017年:久慈琥珀㈱工場内にて下舘さつき氏(久慈琥珀㈱)により発見

2023年8月:東京大学大学院新領域創成科学研究科 久保研究室所蔵の共焦点レーザー顕微鏡(KEYENCE VK-X3000)にて詳細な形態観察

2025年6月:日本古生物学会2025年例会にて口頭発表

久慈産琥珀中のシリボソクロバチ類の分類について

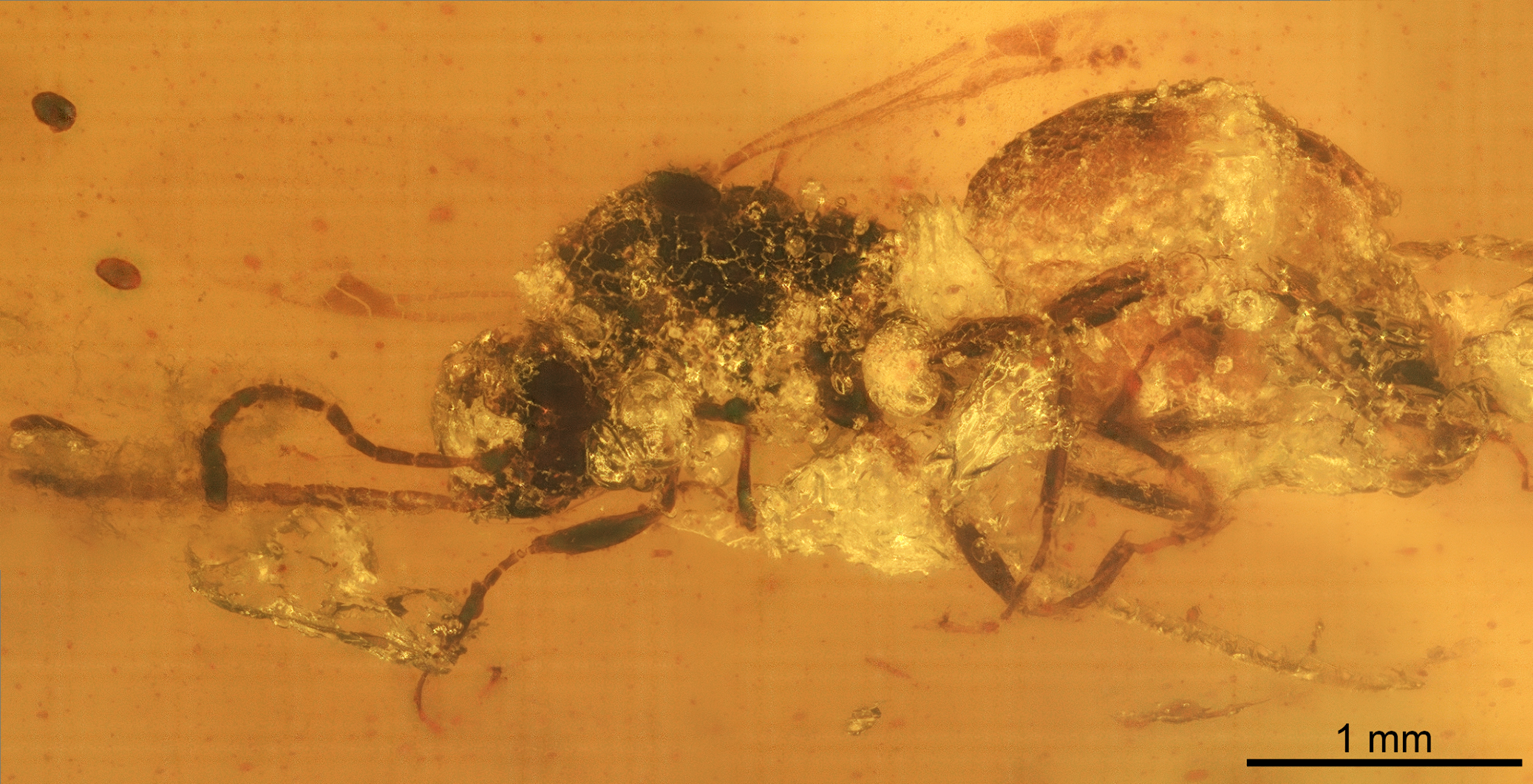

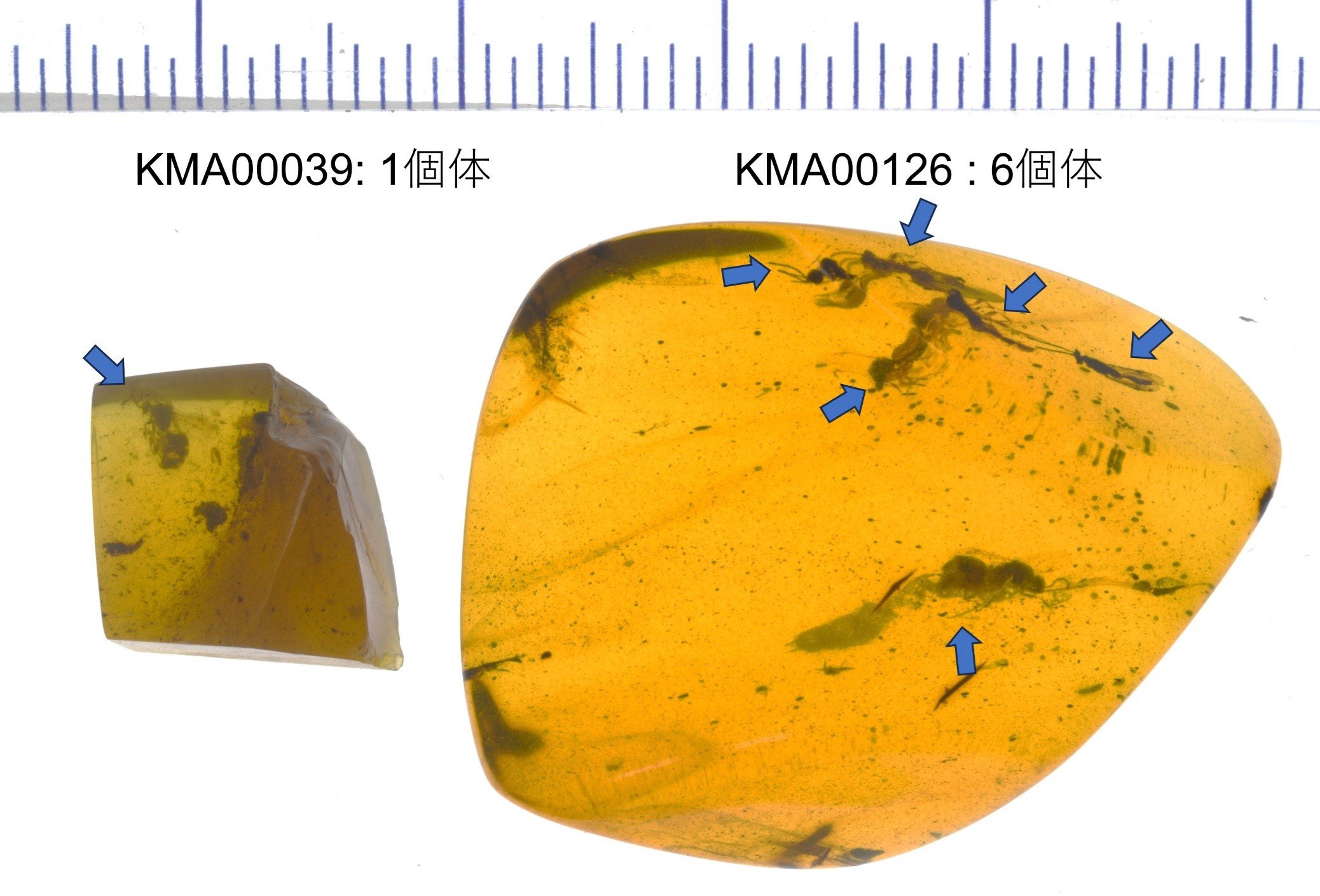

ハチ目は植物食のハバチ類、社会性を持つようなカリバチ類、そして寄生バチ類に大きく分けられます。今回発見された久慈のハチ類は、1個体を含む琥珀(KMA00039)と6個体を含む琥珀の2つの琥珀(KMA00126)から発見さた化石です。東京大学の共焦点レーザー顕微鏡を利用し、琥珀包埋状態での高解像度の観察と撮影を行いました。その結果、これら7個体のハチ類は、1)大きさ約5 mm,2)前翅は縁紋とRs脈及びr-rs脈が発達しR室を形成しているが,それ以外の翅脈は顕著に退化傾向にある,3)腹部末端部が長く伸びる(産卵管鞘の可能性)という特徴をいずれも持つことから、ハチ目クロバチ上科のシリボソクロバチ科に同定されました。シリボソクロバチ科はハチ目の中でも白亜紀に多様化した代表的な寄生バチの仲間であり、現在も生きているグループです。さらに詳細な分類の結果、シリボソクロバチ科の中でも現在生きているグループを多く含むProctotrupinae亜科に分類されることが分かりました。

これまで日本からも、いくつかのハチの化石や琥珀が産出してきました。最古の化石記録は、山口県美祢市の後期三畳紀から産出したナギナタハバチ科化石になります。そのほかに日本のハチ化石の記録として、千葉県銚子市の前期白亜紀のシロアリモドキヤドリバチ科(Chosia yamadai)、福島県いわき市の白亜紀後期のホソハネコバチ科(Archaeromma chisatoi)、岩手県久慈市の後期白亜紀のホソハネココバチ科(Archaeromma japonicm)などがあげられますが、日本におけるシリボソクロバチ類の化石記録はなく、日本で初報告となります。

これまで日本から同じ時代のシリボソクロバチ類の産出がないこと、そして近い時代のシリボソクロバチ類と形態的にも異なることからも今回の化石は新種である可能性が高いと思われます。今後はX線マイクロCTスキャンを活用したより詳細な観察を試みる予定です。

久慈産の琥珀から見つかったシリボソクロバチ類

現生のシリボソクロバチ科ニホンシリボソクロバチExallonyx japonicus(阿部純大氏(九州大学大学院・生物資源環境科学府)提供)スケールは2mm。

シリボソクロバチ類を含む2つの琥珀(KMA00039・KMA00126)。矢印がシリボソク

久慈産シリボソクロバチ類の保存状況

久慈のシリボソクロバチ類は琥珀中に包埋されており、2つの琥珀から合計7個体確認され、そのうち6個体のシリボソクロバチ類が1つの琥珀(KMA00126)に包埋されていることが分かりました。シリボソクロバチは、巣を持たず、主に単独で飛び回って生活をしていることから、琥珀のもととなる樹液に同時に複数個体が閉じ込められる可能性は非常に低と思われます。このことから、今回見つかった久慈の琥珀の産状は世界的にも珍しく、当時のシリボソクロバチ類の習性を理解するうえでカギとなる化石です。

久慈産シリボソクロバチ類の寄主

現生のシリボソクロバチ類は、現在も生きており、主に甲虫類の幼虫に卵を産み付けるような"寄生"という習性を発達させています。おそらく今回見つかった久慈のシリボソクロバチ類も同様に寄生をしていたと可考えられますが、その標的となったグループは不明です。ただし、現在のシリボソクロバチが寄生対象としているような甲虫類も今回の調査で琥珀中に保存されていることを確認しており、久慈のシリボソクロバチが寄生の対象にしていた可能性が考えられます。

久慈産琥珀中に包埋された昆虫の多様性と今後の進展

今回発見されたシリボソクロバチ類以外にもコウチュウ目やハエ目(ユスリカ科)、ゴキブリ目、バッタ目などなど多種多様な昆虫たちが久慈層群玉川層の琥珀中に保存されていることが明らかとなりました。これらの化石はいずれも立体的に保存されており、当時の昆虫などの形態や生態系を詳細に理解するうえでも非常に重要な資料になると考えられます。また、久慈市は地質時代的にも産出例が少ない時代の琥珀を産出することから、昆虫の進化史を理解するうえでカギとなる化石産地です。今後は、琥珀の保存や観察手法の確立から更なる研究成果が期待されます。

まとめ

岩手県久慈市の久慈層群玉川層(中生代白亜紀:約9000万年前)から発見された琥珀中のハチ類の化石を詳細に分析しました。翅や体の特徴から、久慈産ハチ類は、クロバチ上科シリボソクロバチ科の寄生バチの仲間であると考えられます。1つの琥珀に6個体のシリボソクロバチ類が含まれているという非常に珍しい産状を示し、当時のシリボソクロバチ類の生態を理解するうえで重要な化石記録になります。そのほかにも久慈層群の琥珀には、多様な昆虫化石が保存されており、今後の更なる研究成果が期待されます。