微生物-代謝物関連性発見のための深層ベイズ統合解析法VBayesMMを開発

- 記者発表

東京大学

概要

東京大学大学院理学系研究科のトウンダン特任研究員、アルテムルイセンコ准教授、角田達彦教授(兼 同大学新領域創成科学研究科教授)らは、変分ベイズマイクロバイオーム(注1)・マルチオミクス(注2)(VBayesMM)という新しい手法を開発しました。本手法により、ヒトの体内や体表のマイクロバイオームのデータから、その箇所でのヒトの代謝物量を高精度に予測し、健康な場合や病気の場合での微生物-宿主(ヒト)代謝物間の複雑な相互作用メカニズムを解明することが可能になります。これにより例えば、従来困難であった腸内細菌叢の生化学的機能の理解が飛躍的に進みます。

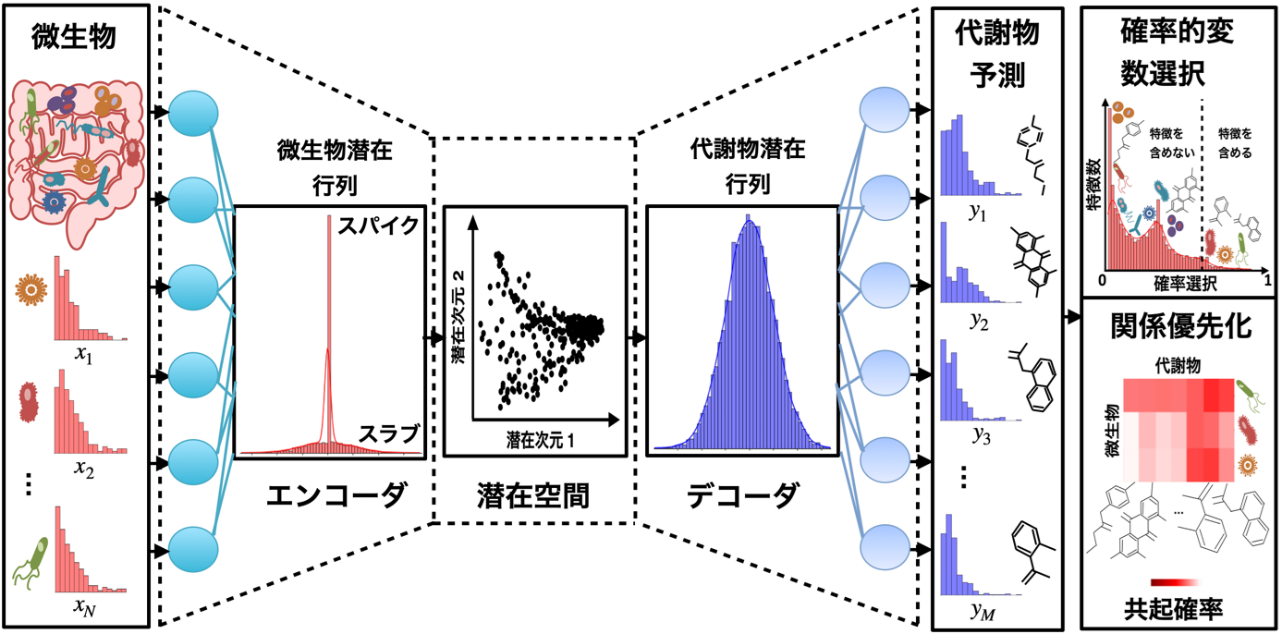

今回開発したVBayesMMでは、マルチオミクスのデータの高次元性に由来する推論の不確実性の問題に対して、ベイズニューラルネットワーク(BNN)(注3)にスパイク・アンド・スラブ事前分布(注4)を組み込むことで解決しています。さらに、変分推論(注5)を用いて計算量を減らすことで、大規模マルチオミクスデータを高速に解析することができるようになりました。これらにより、重要な微生物種をより迅速かつ精密に特定でき、さらに微生物とヒト代謝物が同時に存在する確率をより正確に推定することができるようになりました(図1)。

この手法を用いることにより、健康な場合と病気の場合それぞれでのマイクロバイオームと宿主(ヒト)の代謝物の間の動的な相互作用を包括的に解明し、個別化医療の推進や治療標的の発見、病気の予防などの医学応用に貢献することが期待されます。

図1:VBayesMM手法の概要。

微生物データ → 潜在空間解析 → 宿主の代謝物量の予測を行うためのエンコーダ・デコーダ型ベイズニューラルネットワークの構造。スパイク・アンド・スラブによる特徴選択機能が重要なポイントの一つ。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院理学系研究科 生物科学専攻

トウン ダン(Tung Dang) 特任研究員

アルテム ルイセンコ(Artem Lysenko) 准教授

角田 達彦 教授

兼:東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

論文情報

雑誌名:Briefings in Bioinformatics

題名:VBayesMM: Variational Bayesian neural network to prioritize important relationships of high-dimensional microbiome multiomics data

著者名:Tung Dang, Artem Lysenko∗, Keith A. Boroevich, Tatsuhiko Tsunoda*

DOI: 10.1093/bib/bbaf300

URL: https://doi.org/10.1093/bib/bbaf300

用語解説

(注1)マイクロバイオーム:

ヒトの体内や体表などで生息する微生物(細菌など)の集まり(叢)。特に腸内には約100兆個の微生物が存在し、消化や免疫機能を助けている。このバランスが崩れると、肥満や糖尿病、がんなどのさまざまな病気につながることが分かっている。

(注2)マルチオミクス:

生体内で起こっているさまざまな現象や病気を調べるために、分子の複数のレベルの網羅的情報を同時に観察実験したもの。例えば、遺伝子の情報、マイクロバイオームに含まれる微生物の種類や配列・量、代謝物の量などを一度に測定・解析することで、病気の原因や治療法をより正確に理解することができる。

(注3)ベイズニューラルネットワーク(BNN):

人間の脳の仕組みを真似した人工知能(AI、ここでは特にニューラルネットワーク)に、ベイズ推論と呼ばれる「不確実性」を考慮する機能を加えたもの。通常のAIは「答えはAです」と断定的に予測するが、ベイズニューラルネットワークは「答えがAの可能性は80%、Bの可能性は20%です」のように、予測の確信度も併せて出力する。

(注4)スパイク・アンド・スラブ事前分布:

大量のデータの中から真に重要な要素だけを自動的に選び出す統計的手法のひとつ。「スパイク」の部分は不要な情報を0に近づけて除外する仕組み、「スラブ」は重要な情報を保持する仕組みを指す。

(注5)変分推論:

ベイズ推論での計算が困難な事後分布(データを得ることによって更新されたパラメータ値の確率分布)を、より単純な分布で近似する手法。具体的には、事後分布に近い単純な分布を仮定し、その近似の精度を表す指標を最大化することで、元の複雑な問題を扱いやすくする。

詳しくは東京大学大学院理学系研究科のウェブサイトをご覧ください。

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/10840/