金星大気温度の長期変動の観測に成功 ――気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用――

- ヘッドライン

- 記者発表

東京大学

国立天文台

立教大学

発表のポイント

◆気象衛星ひまわり8・9号が地球を撮影した際に周囲の宇宙空間に映り込む金星画像を用いて、金星大気の雲頂での温度の長期変動を明らかにしました。

◆気象衛星ひまわり8・9号の複数の赤外バンドを用いることで、金星のスーパーローテーションの駆動において重要な役割を果たす熱潮汐波と惑星スケールの波動構造の時間変動を複数の高度帯で初めて解明しました。

◆本研究成果に基づく金星の大気循環モデルの検証・改善が行われれば、金星大気の長期変動の駆動メカニズムの解明に繋がると期待されます。また、本研究は気象衛星の金星科学へ有用性を証明し、宇宙空間からの貴重な金星大気観測として貢献すると期待されます。

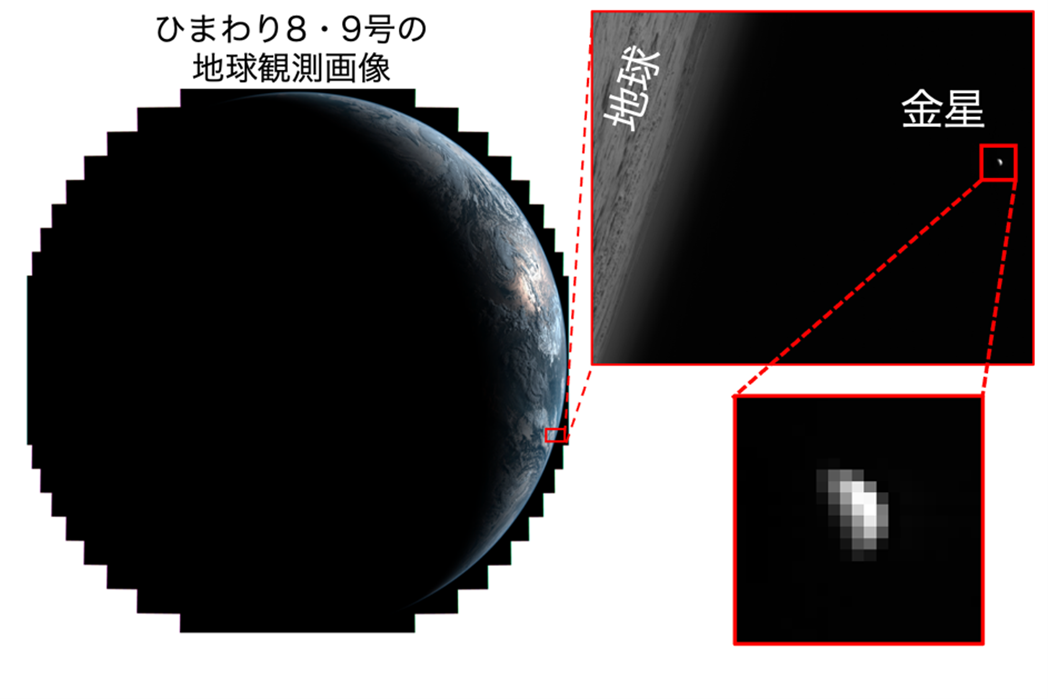

気象衛星ひまわり8・9号が撮影した画像に映り込む金星

本研究では上記のように偶然映り込む金星の画像を用い、金星の雲頂温度の多波長観測に成功した

概要

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の西山学客員共同研究員を筆頭とし、同専攻の岩中達郎大学院生(研究当時)、同大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻の今村剛教授、青木翔平講師、同大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センターの宇野慎介大学院生(研究当時)が参加する国際研究グループは、気象衛星ひまわり8・9号を活用して金星の雲頂温度の長期時間変動を明らかにしました。

本研究では日本の気象衛星ひまわり8・9号が撮影した赤外画像に映り込んだ金星画像を用い、2015年7月から2025年2月までの期間の金星大気の雲頂温度を推定しました(図1)。金星大気で特に重要な役割を果たす熱潮汐波(注1)やロスビー波(注2)といった惑星スケールの波動構造がこの期間に変動していることが分かり、更に複数の赤外バンドでの観測から異なる高度帯での温度変化を初めて明らかにしました。

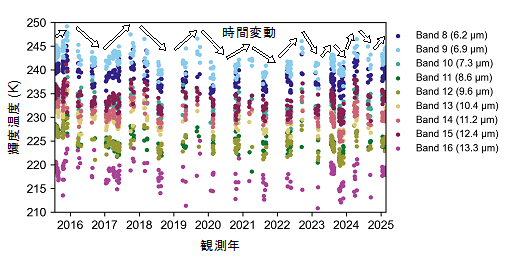

図1:観測された金星大気温度の時間変化

2015年7月から2025年2月までに観測された金星大気の輝度温度(注3)の時間変化。各点の色が気象衛星ひまわり8・9号の赤外バンド番号を示す。

気象衛星を用いた宇宙空間からの金星大気観測には、地上からの観測と異なり地球大気による影響が無く、更に太陽が地球で隠されることで金星と太陽が見かけ上近い時でも観測ができるというメリットがあります。本研究は気象衛星ひまわり8・9号が金星観測の貴重な機会となることを示し、将来的に金星の大気循環モデルとの比較から金星大気の長期変動の駆動メカニズムの解明に繋がることが期待されます。

発表内容

金星の大きな特徴の一つは、自転の約60倍もの速さで大気が回転するスーパーローテーションと呼ばれる現象であり、その速さは数年スケールでの長期変動を示すことが観測されています。太陽加熱に起因する熱潮汐波や、ロスビー波などの惑星スケールの波動構造がスーパーローテーションの維持機構として密接に関わっていると考えられていますが、これらの波動構造も長期変動を示すのでしょうか。これらは金星大気の変動とその物理を理解する上で重要な情報ですが、それを明らかにするには長期間にわたる金星大気温度のモニタリングが必要です。しかし、これまで10年を超える金星のモニタリング観測が行われた探査はなく、他の手立てでの宇宙空間からの金星温度観測が必要でした。

そこで本研究では、気象衛星ひまわり8・9号の観測時に地球と同時に撮像される宇宙空間に着目し、その中に稀に映り込む金星画像を用いることで、金星大気の輝度温度を観測することに成功しました。複数の赤外バンドを用いることで、波長ごとの光学的厚さ(注4)の違いから異なる高度での温度の時間変動が観測できました。更に解析を進めると、この時間変動が熱潮汐波のパターンの時間変化を示すことが明らかになりました。加えてロスビー波の温度振幅の高度依存性とその時間変化も初めて解明することに成功しました(図2)。今後、金星大気循環モデルと比較を進めることで、未だに解明されていない金星大気の長期変動の要因が明らかになり、地球と比べて極めて厚い大気での物理現象の理解が進むと期待されます。

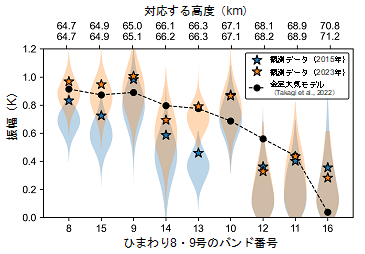

図2:ロスビー波の振幅の高度依存性と時間変化

2015年と2023年に観測された5日波の温度振幅とその高度依存性。星型の点が観測値、網掛けが観測誤差の影響を考慮した真値の分布範囲を示す。波線で結ばれた黒線は金星大気循環モデル(Takagi et al. 2022)の数値計算結果を気象衛星ひまわり8・9号の観測で模擬した場合の温度振幅の高度依存性を示す。上の軸の上下の数字はそれぞれ気象衛星ひまわり8・9号の観測高度を示す。

また本研究では理学的成果のみならず、他の探査機の機器較正への活用も行われました。気象衛星ひまわり8・9号での観測期間の間、金星は日本の金星探査機「あかつき」に搭載された中間赤外カメラLIR(注5)と水星探査計画「BepiColombo」に搭載された赤外分光計MERTIS(注6)による観測がなされています。この3機器による金星の同時観測データを用いて機器間の定量的比較を行い、特にLIRの輝度温度の較正に向けた新たな定量的な指標が得られました。

このような気象衛星の活用は2029年まで運用予定の気象衛星ひまわり8・9号のみならず他国の気象衛星を用いても実行可能であり、金星大気温度の新たなモニタリング観測の手法が確立されたと言えます。特に金星探査機「あかつき」との通信が確立されていない今、次の金星探査の機会までは唯一の宇宙空間からの赤外波長帯での金星観測となる可能性があります。本研究で開発された手法は今後も金星大気の長期変動を明らかにする貴重な観測データを提供し、金星大気の研究の発展に寄与し続けていくと期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院理学系研究科

地球惑星科学専攻

西山 学 客員共同研究員

兼:ドイツ航空宇宙センター(DLR)客員研究員 / 学術振興会海外特別研究員

兼:国立天文台 客員研究員(研究当時)

岩中 達郎 研究当時:博士課程

現:理化学研究所数理創造研究センター数理展開部門リサーチアソシエイト

附属天文学教育研究センター

宇野 慎介 研究当時:博士課程

現:理化学研究所光量子工学研究センター基礎科学特別研究員

大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻

今村 剛 教授

兼:大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻

青木 翔平 講師

国立天文台

科学研究部

藤井 友香 准教授

立教大学

大学院理学研究科 物理学専攻

田口 真 教授

論文情報

雑誌名:Earth, Planets and Space

題 名:Temporal variation in the cloud-top temperature of Venus revealed by meteorological satellites

著者名:Gaku Nishiyama*, Yudai Suzuki, Shinsuke Uno, Shohei Aoki, Tatsuro Iwanaka, Takeshi Imamura, Yuka Fujii, Thomas G. Müller, Makoto Taguchi, Toru Kouyama, Océane Barraud, Mario D'Amore, Jörn Helbert, Solmaz Adeli, Harald Hiesinger

(*責任著者)

DOI:10.1186/s40623-025-02223-8

URL:https://doi.org/10.1186/s40623-025-02223-8

研究助成

本研究は、科研費「太陽系に広がる惑星環境における前生命化学進化と分子システム誕生の多様性の解明(課題番号:JP22K21344)」、「雲化学GCMと観測による金星大気スーパーローテーションの維持メカニズムの解明(課題番号:JP23H00150)」、「金星の気候とスーパーローテーションの変動の要因解明(課題番号:JP23H01249)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)熱潮汐波

太陽光が金星の雲層で吸収されることで大気が加熱され、雲層から上下に伝搬する重力波。金星大気のように安定成層している場合、暖められた空気は上昇しても周囲よりも高密度のため復元力が生じ、その結果同じ高度で空気が振動してできる波を重力波と呼ぶ。

(注2)ロスビー波

惑星の自転によるコリオリ力が緯度によって異なることで生じる惑星規模の波。地球と異なり金星では東向きに伝搬する。

(注3)輝度温度

ある波長での放射輝度が黒体輻射の輝度と等しくなる黒体の温度。

(注4)光学的厚さ

ある波長の電磁波が物質を透過する際に、物質による吸収による減衰を決める量。雲層における電磁波強度の減衰の波長依存性のため、異なる波長のバンドを用いることで雲層内の異なる高度の温度情報をみることができる。

(注5)LIR

金星探査機「あかつき」に搭載された赤外放射計Longwave Infrared Cameraの略。

(注6)MERTIS

水星探査機「BepiColombo」に搭載された赤外放射分光計Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometerの略。