福田 秀樹

(ふくだ ひでき/准教授/環境学研究系)

自然環境学専攻/海洋物質循環学分野/生物地球化学

略歴

1995年3月東京大学理学部生物学科卒業

1997年3月東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修士課程修了

2001年3月東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了、博士(理学)

2001年4月日本学術振興会 特別研究員(PD)

2004年4月東京大学海洋研究所海洋化学部門生元素動態分野 学術研究支援員

2005年4月東京大学海洋研究所海洋化学部門生元素動態分野 産学官連携研究員

2007年3月東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター沿岸保全分野 助手(同年4月より助教)

2016年2月東京大学海洋研究所国際沿岸海洋研究センター沿岸保全分野 准教授

教育活動

沿岸海洋環境学、海洋環境臨海実習、自然環境学演習

研究活動

沿岸域から外洋域までを対象として、炭素・窒素・リン・ケイ素などの親生物元素の循環過程における微生物群集の役割の解明に向けて、船舶や係留系を使った野外調査によるアプローチと仮説検証型の疑似現場実験を用いたアプローチの両面から取り組んでいる。特に海洋表層から深海へと物質を輸送する「マリンスノー」をはじめとする沈降粒子の中核をなす「海の綿埃」ともいえる凝集物に着目し、サブミクロンから数ミリ程度の直径を持つ粒子の動態の解明(文献1~4)および、これらの凝集物を起点とする深海の微生物食物網の動態の解明(文献5, 6)に取り組んでいるほか、東日本大震災後は大槌湾の物質循環過程が津波により受けた影響とその回復過程の解明にも取り組んでいる(文献7, 8)。

文献

(文献1)Ebihara et al. (2024) Structuring of particle-associated bacterial communities along the extracellular polymeric substance gradient of sinking and suspended particles in an oligotrophic, subtropical region of the western North Pacific Ocean. Frontiers in Marine Science, 10.3389/fmars.2024.1462522.

(文献2)Yamada et al. (2024) Functions of extracellular polymeric substances in partitioning suspended and sinking particles in the upper oceans of two open ocean systems. Limnology and Oceanography, DOI:10.1002/lno.12554.

(文献3)Yamada et al. (2023) Bacterial surface roughness regulates nanoparticle scavenging in seawater. Limnology and Oceanography, 10.1002/lno.12309.

(文献4)Fukuda et al. (2023) Temporal and regional variabilities in the attenuation of sinking particulate organic carbon in the Kuroshio region. Frontiers in Marine Science, 10.3389/fmars.2022.875362.

(文献5)Uchimiya et al. (2018) Balancing organic carbon supply and consumption in the ocean's interior: Evidence from repeated biogeochemical observations conducted in the subarctic and subtropical western North Pacific. Limnology and Oceanography, 10.1002/lno.10821.

(文献6)Fukuda, H. et al. (2007) Size distribution and biomass of nanoflagellates in meso- and bathypelagic layers of the subarctic Pacific. Aquatic Microbial Ecology, 46, 203-207.

(文献7)福田ほか (2017) 2011年東北地方太平洋沖地震以降5年間の三陸沿岸大槌湾における栄養塩環境の変化 (シンポジウム 震災復興に対する沿岸海洋学の貢献).

沿岸海洋研究, 10.32142/engankaiyo.54.2_105.

(文献8)Fukuda et al (2016) Nutrient status of Otsuchi Bay (northeastern Japan) following the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. Journal of Oceanography, 10.1007/s10872-015-0296-2.

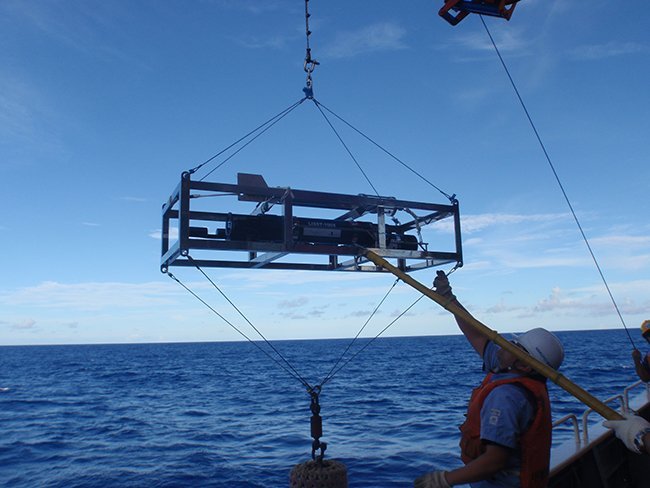

学術研究船での現場型粒子計測装置(LISST-100X、LISST-Holo)を用いた調査。

粒子をろ紙上に捕集する。

粒子をろ紙上に捕集する。

国際沿岸海洋研究センターの調査船「弥生」での調査風景。

国際沿岸海洋研究センターの調査船「弥生」での調査風景。

その他

所属学会:日本海洋学会(平成26年度~平成27年度 沿岸海洋研究会事業部会事業部員;平成27年度~平成30年度 海洋環境問題委員会委員;海洋環境問題研究会会長 令和3年度~令和6年度)、Association for the sciences of Limnology and Oceanography(ASLO)

将来計画

海洋化学で扱われる物質の多くは、必ずしも溶解していない状態のものも含まれており、中には小さな結晶用の構造や、様々な物質を取り込んだマクロな構造物である凝集物となって漂っているものもある。これらの物質の物理学的・生物学的挙動は、そのサイズに強く影響を受ける。凝集物でも数ミリ程度の大きさを持つものは、海底向かって降ってゆく様から「マリンスノー」呼ばれることもあるが、この凝集物の“光が当たらない世界での餌資源としての価値”と“人為起源の二酸化炭素の深海への隔離能力”が近年、注目されている。生物に利用される諸物質が水中でどのような構造物として存在し、何故そのような構造と成っているのかを明らかにすることで、海洋での物質循環に対する理解を深めることを目指す。

教員からのメッセージ

海洋学は物理・化学・生物・地学の総合的な学問であり、幅広い知識が求められる分野であるのは事実ですが、逆に学部までの専門分野が海洋科学とかけ離れたものであっても、それを強みできる余地にあふれた分野でもあります。海洋の基礎科学の発展に寄与したいという熱意を持っていることが前提となりますが、海洋学の基礎的な知識については進学後に勉強する予定であっても、それまでの専門分野を大事にしている方であれば歓迎です。